- Share via

Bob Harris le dio a su familia un regalo final. Les dijo que no quería que lo pusieran en un respirador artificial pues estaba en paz y listo para encontrarse con Jesús. Luego, cuando su familia no se sentía preparada para poner fin a su lucha contra el COVID-19, accedió a ser intubado, durante una semana. Pero una semana no fue suficiente.

Su esposa, Marilou, lo había dejado en la sala de emergencias el 29 de octubre, con un esperanzado: “Cariño, vendré a buscarte mañana por la mañana”. El orador motivacional de 61 años se había sentido lo suficientemente mal ese día como para buscar atención médica, pero bien como para enviar por correo sus facturas y su boleta de voto de camino al Providence Holy Cross Medical Center, en Mission Hills.

Una semana en el respirador se convirtió en tres, y a principios de diciembre, la familia Harris enfrentó una terrible decisión.

Si Bob continuaba con el respirador, debía someterse a una traqueotomía, un procedimiento quirúrgico en el cual se efectúa un orificio en el cuello. De esa manera, el respirador podría bombear oxígeno a sus pulmones a través de un tubo en sus vías respiratorias en lugar de por su garganta.

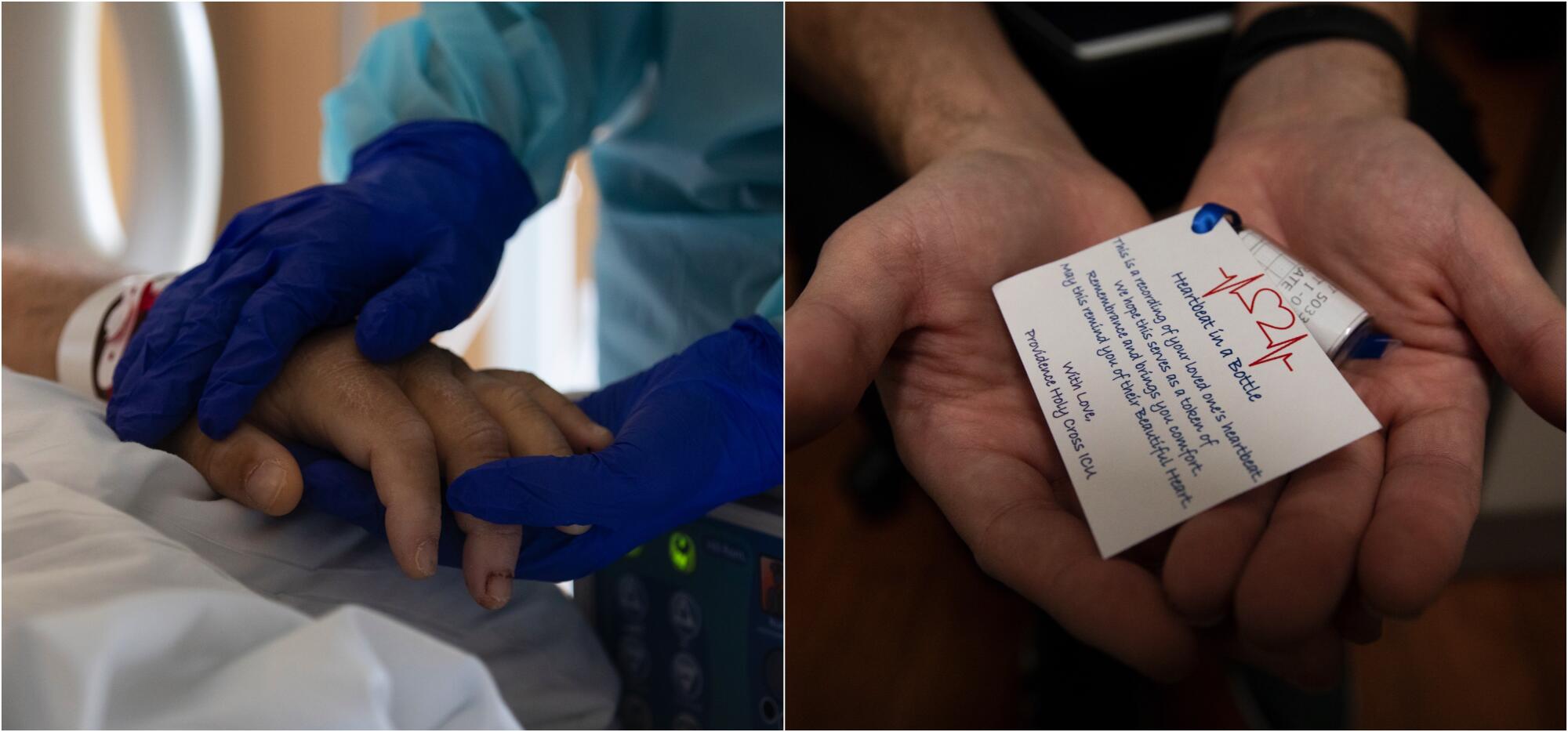

Marilou, Michelle y Michael no habían visto a su esposo y padre en persona durante 36 días, tampoco tomado la mano de Bob ni acariciado su frente. Solo tuvieron llamadas telefónicas, mensajes de texto y videoconferencias. Pero una vez que lo colocaron en el respirador, incluso su voz fue silenciada. En el cruel balance del COVID-19, solo había una forma en la cual podrían estar con él en el hospital: si apagaban el respirador porque él estaba a punto de morir.

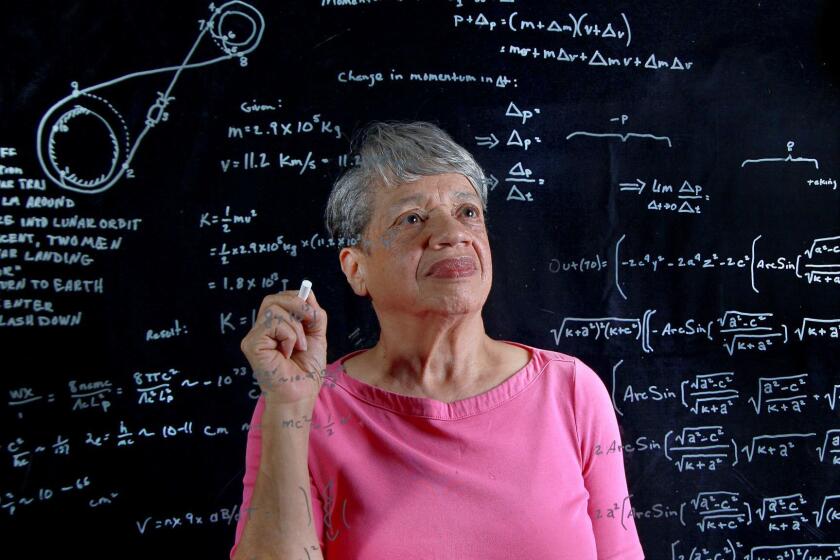

“Recuerden, así es Bob y estos son sus deseos”, dijo la Dra. Marwa Kilani a los Harris durante una conferencia familiar, al mediodía. La doctora les habló por teléfono, rodeada del equipo de cuidados paliativos del hospital, hacinados todos en su pequeña oficina del tercer piso del hospital.

“Necesitamos ser la voz de Bob. ¿Qué es lo mejor para él?”, preguntó Kilani, directora médica de cuidados paliativos en Providence Holy Cross. “Sé lo que quieren para su papá. Sé lo que deseas para tu marido. Pero tienes que decirme qué estaría diciendo Bob”.

Los cuidados paliativos son la especialidad médica que ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades graves, desde las curables, como traumatismos o ciertos tipos de cáncer, hasta aquellas que llevan a las personas al final de sus días. Tiene como objetivo apoyar al paciente y a toda la familia, mediante enfermeras, trabajadores sociales, capellanes y médicos.

Es difícil encontrar una circunstancia que haya golpeado al equipo de Kilani con tanta fuerza como la pandemia. Antes de que el coronavirus se extendiera por el condado de Los Ángeles, infectando a más de 636.000 personas y quitado la vida a casi 9.000 de ellas, el equipo de cuidados paliativos de Holy Cross tenía un promedio de 20 casos en un momento dado. A principios de diciembre, la cifra de casos llegó a 60. En un período reciente de cuatro días, 12 de los pacientes del equipo fallecieron.

Durante la segunda semana de diciembre, la unidad de COVID del hospital alcanzó su capacidad máxima y ya no había espacio para que las familias visitaran a sus seres queridos que morían a causa del virus. El lunes, un miembro del equipo de cuidados paliativos dio positivo.

Caught between the virus and the Trump-era crackdown on immigration, the elderly couple is trapped indefinitely in Southern California.

Holy Cross ha atendido a más de 1.350 personas con COVID-19 desde marzo. El aumento actual obligó al sanatorio a convertir el espacio del laboratorio del sótano en habitaciones para pacientes. Los enfermos de COVID-19 ahora ocupan toda la torre sur —recientemente ampliada— del hospital. La mitad de todos los pacientes de cuidados paliativos tienen el virus.

Muchos enfrentan decisiones desgarradoras. O, como en el caso de Bob, lo hacen sus familias. Seguir deseando que su ser querido viva, o ayudarlo a morir.

Kilani era estudiante de medicina en la década de 1990, durante la última crisis de salud que sacudió a la nación, cuando el VIH/sida propagó dolor y pánico. Las similitudes entre ese desastre y éste son evidentes: el estigma, culpar a las víctimas, la inequidad.

Las dos enfermedades, dijo, ponen al descubierto el gran abismo entre quienes tienen y quienes no, entre quién recibe una buena atención y quien tiene escaso acceso al tratamiento. En ambas crisis, los pacientes han sido considerados, al menos durante un tiempo, como “intocables”.

Por eso no usa guantes mientras hace sus rondas en la unidad de COVID. Tocar, dijo, es curativo. Sus manos están en carne viva por el constante lavado y el uso de desinfectante; sus uñas, secas y partidas.

Debido a que las visitas al hospital están prohibidas en gran medida en la era del coronavirus, el equipo de cuidados paliativos a menudo interviene, afirmó, como una especie de “familia sustituta, al lado de la cama de un paciente”.

El equipo central incluye dos enfermeras, dos capellanes, una enfermera especializada y un trabajador social. Se enfocan en el manejo del dolor y los síntomas, en la planificación anticipada de la atención, en ayudar a los pacientes y sus familias a transitar por un sistema extraño y, a menudo, aterrador.

La pandemia ha complicado ese trabajo, para los pacientes con y sin COVID-19. Las reuniones familiares se realizan por teléfono o video. El tiempo con los enfermos se acorta, y junto con todo lo demás, el equipo debe tratar otra terrible dolencia: la soledad.

Kilani revisó un viernes reciente a un paciente con COVID-19 que —al menos en los registros— estaba mejorando constantemente. Sus signos vitales eran buenos. Había necesitado cada vez menos oxígeno a medida que pasaban los días. Pero cuando le preguntó cómo se sentía, él le respondió algo terrible.

“Creo que me sacaste demasiada sangre”, le dijo. “Me siento muy débil”.

No tenía apetito y no había desayunado. Ella le preguntó si le gustaría tomar un café, le trajo una taza y se sentó con él. “Me miró como si quisiera llorar”, relató. “Fue desgarrador... Siento que es la soledad y el miedo lo que lo abruma”.

Él le contó que tiene muchos miembros de la familia que lo apoyan, pero se sienten tan lejos.

Kilani entró en la habitación del hospital de Bob dos semanas después de ser internado. Tenía oxígeno de alto flujo al 100%, que le era administrado a través de un tubo en la nariz (el último paso antes de la intubación), pero el nivel de oxígeno en la sangre era “pésimo”, comentó la doctora. Las personas sanas tienen un nivel de saturación de oxígeno de alrededor del 98%. El de Bob estaba a mediados de 80, incluso con el suplemento.

En su primera conversación, el hombre fue inmediatamente al grano: “Me estoy muriendo”, le dijo.

Kilani le respondió: “No te estás muriendo. Te cuidaremos bien”.

El COVID-19 puede causar coágulos de sangre, derrames cerebrales y otras enfermedades, pero Bob tenía un deterioro pulmonar directo. El virus había causado tanto daño, que sus pulmones fallaban. Ya le había dicho a su médico tratante, y a cualquier otra persona que lo quisiera escuchar, lo que sentía respecto a los respiradores.

“Estoy en paz; si Jesús dice que es mi hora’, comenta”, escribió el capellán Kevin Deegan en sus notas de consulta. “Robert expresa que no tiene miedo de estar muerto, sino de morir en sí”.

Estar conectado a un respirador duele. Los pacientes a menudo intentan extraer el tubo que baja por la garganta y llega a los pulmones, por lo cual se les administran ansiolíticos, analgésicos y sedantes. En los casos más graves, como el de Bob, también se les administra una droga que los paraliza.

‘I just feel like my dad would want to keep fighting. I feel like we’ve got to give him more time.’

— Michelle Harris, daughter

Kilani, Deegan y el resto del equipo que había cuidado a Bob desde mediados de noviembre se reunieron alrededor del teléfono en el escritorio de Kilani. Se acercaba el concurso de suéteres navideños feos que organiza el hospital, y cerca había una pila de llamativas prendas de lana. Primero, hubo actualizaciones sobre el estado de deterioro de Bob. Después, llegó la pregunta: ¿Y ahora qué?

Bob, además, se encontraba atado a una cama mecánica, que lo hacía rotar para que estuviera boca abajo. Estaba en esa posición durante 18 horas todos los días: seis horas boca abajo, luego dos boca arriba y así sucesivamente. Eso permitía que sus pulmones funcionaran de manera más eficaz, pero le hinchaba el rostro.

Esa fue la realidad que enfrentaron Marilou, Michelle y Michael el 4 de diciembre, durante su reunión familiar habitual de los viernes con el equipo de cuidados paliativos.

Kilani, Deegan y el resto del equipo que había cuidado a Bob desde mediados de noviembre se reunieron alrededor del teléfono en el escritorio de Kilani. Se acercaba el concurso de suéteres navideños feos que organiza el hospital, y cerca había una pila de llamativas prendas de lana. Primero, hubo actualizaciones sobre el estado de deterioro de Bob. Después, llegó la pregunta: ¿Y ahora qué?

Michelle habló primero. Tiene 25 años y es actriz. Mientras su padre estaba en coma inducido, ella tocaba la guitarra y le cantaba a través de un iPad que Deegan colocaba en su habitación.

En 2016, los amigos de Michelle se presentaron a audiciones para las Noches de Horror de Halloween, en Universal Studios. Ella decidió probar suerte también; tal vez conseguir un papel como víctima para un laberinto.

Ya que se encontraba allí acompañándola de igual manera, Bob, un judío mesiánico que una vez probó hacer comedia stand-up, también hizo una audición.

Se les pidió que actuaran su mejor escena de muerte. Michelle “hizo una gran cosa dramática”, dijo, y cayó al suelo como su gran final. Bob se atragantó, gruñó y juró: “Nunca me capturarán vivo”, y ‘murió’ de pie. Así consiguió el trabajo.

“Ni siquiera es el actor de la familia”, comentó Michelle, riendo. “También llegó a ser Twisty the Clown en el comercial de las Noches de Horror. Fueron solo unos segundos. Una niña grita y él se aleja bailando... Recibió cheques de pago por ello”.

¿Cómo se despide de un hombre así, en medio de una pandemia?

“Siento que mi papá querría seguir luchando”, le dijo Michelle al equipo paliativo. “Siento que tenemos que darle más tiempo”.

Los miembros del equipo, sorprendidos, se miraron unos a otros como diciendo: “Oh, no, van a querer continuar”, relató Deegan. “Va en contra de sus deseos. ¿Qué vamos a hacer?”.

Cuando Michelle terminó, el capellán le preguntó a Marilou qué estaba pensando en ese momento difícil.

“Lo siento, cariño”, comenzó. “Solo tengo que decir que siento algo muy distinto que Michelle”.

La joven comenzó a llorar, sus sollozos se amplificaban por la línea telefónica. Había deseos claros del paciente, pero la familia estaba en conflicto; era hora de llamar al especialista en ética.

El título formal de D.W. Donovan es el de director de integración de misiones, que suena más a la NASA que a Holy Cross. Pero la tarea del excapellán católico es completamente humana: entre otras, ayuda a los pacientes, las familias, los médicos y al hospital en general a responder una pregunta abrumadora.

Very little is known about the impact of COVID-19 on women and the babies they carry.

Solo porque podemos hacer algo; en este caso, mantener vivo a un paciente durante un período indefinible, ¿deberíamos hacerlo?

La respuesta, para Bob, era no. “No hay ninguna posibilidad médica realista de que el paciente pueda desconectarse del respirador sin ser sometido a una traqueotomía”, escribió Donovan en la historia clínica electrónica de Bob. “Dadas sus declaraciones anteriores, incluso en su forma enmendada, ahora parece más apropiado ética y moralmente honrar el deseo del paciente, de no prolongar el período de intubación, extubarlo y permitir la muerte natural”.

Marilou, Michelle y Michael entran a la habitación 1306 justo después de las 11 a.m. del 7 de diciembre. Llevan guantes y batas protectoras. Las dos mujeres usan mascarillas dobles.

Michael, quien es un chico alto de 19 años, se encuentra muy afligido y se ubica a la izquierda de su padre. Sus guantes son azul cobalto. Sus manos descansan sobre el brazo de Bob; así las mantuvo durante la próxima media hora. Marilou está de pie, junto al hombro derecho de su marido, y le acaricia el brazo. Michelle se acerca y posa su mano sobre la frente de Bob.

Bob yace inmóvil en la cama del hospital. Tiene una barba entrecana desde que dejó su casa, en West Hills, 39 días antes. El respirador está sujeto a su cara por una banda delgada. Un tubo transparente sale de su boca y descansa sobre su pecho, vestido de gris. Está conectado a una fuente de oxígeno mediante un tubo azul grueso.

Su pecho sube y baja al ritmo de la máquina; tiene los ojos cerrados. Sus seres queridos miran, absortos, el rostro pacífico que tienen ante ellos.

En el pasillo de la sala de COVID, Deegan sostiene un iPad, que transmite para que los amigos y familiares de Bob puedan despedirse a través de Zoom. Incluso antes de que comience la sesión, ya se han sumado casi 80 personas. Una voz incorpórea le pide al capellán que ore con ellos. “Dios amoroso y misericordioso, venimos ante ti una vez más”, comienza Deegan. “Conoces las plegarias de nuestro corazón. Sabes cómo te clamamos. Te hemos cantado alabanzas. Estamos aquí una vez más, en un día difícil”.

Una enfermera se quita el protector facial, se limpia las lágrimas de los ojos por encima de la mascarilla número N95 color verde azulado, que se divisa debajo de una cubierta quirúrgica amarilla.

Deegan entra en la habitación 1306, coloca el iPad sobre una mesa al pie de la cama y un torrente de voces amorosas inunda el lugar. Algunos ríen, otros se ahogan en lágrimas. Una niña grita: “Te amo, tío Bobby”. El capellán coloca su mano enguantada sobre su corazón.

Kilani está junto a Deegan, al pie de la cama. Ella asiente mientras se escuchan las dulces palabras. Sus brazos están envueltos firmemente alrededor de su torso; odia las despedidas. Camina hacia la puerta, inclina la cabeza, se queda en silencio y escucha.

No quiero despedirme de ti, Bob. No quiero.

Fuiste nuestro primer vecino. Compartimos el terremoto de Northridge... vimos crecer a nuestros hijos. Te amamos, siervo bueno y fiel.

Hola, Bob, soy el pastor Neal, de la iglesia en Rocky Peak... El Señor vuelve su rostro hacia ti y te da paz, Bob.

Me dejaste conducir a los 13 años. Tuviste un impacto tan positivo en mi vida; nunca lo olvidaré. Siempre hablaré de ti, para siempre.

Se acaba la llamada; la habitación se queda en silencio. La familia reza, se despide, sale en fila y comienza el resto de sus vidas.

El terapeuta respiratorio apaga el respirador. Una enfermera apaga la luz. Kilani acaricia la frente de Bob. Deegan sostiene sus pies.

Bob respira solo. Su ritmo cardíaco se ralentiza, rebota y vuelve a ralentizarse. El monitor muestra la cantidad de veces que late su corazón en un minuto:

Cuarenta.

Seis.

Cero.

La reportera gráfica de The Times Francine Orr contribuyó con este artículo.

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.